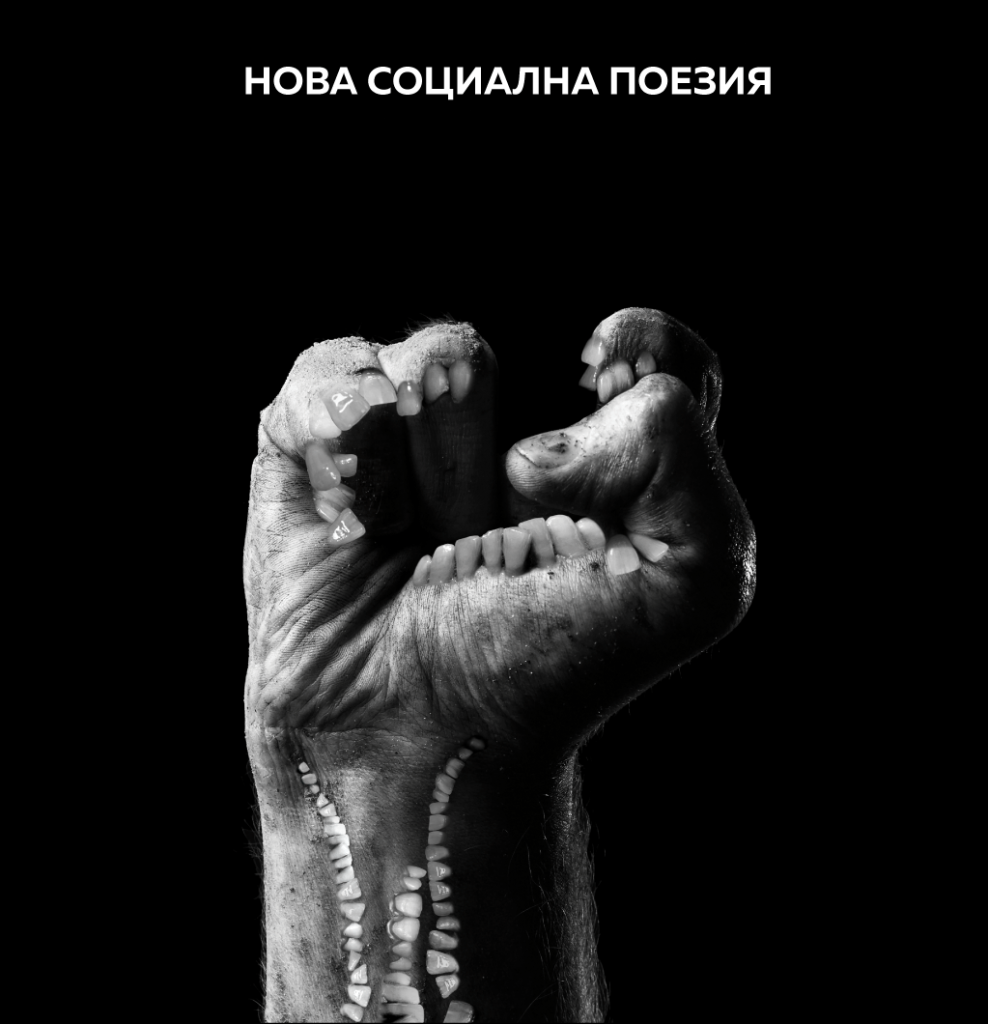

Венцислав Арнаудов, Юмрукът, 2018

1. 我們所做的詩是政治性的,即它極其具體地劃分著朋友和敵人。在我們形成為詩人團體的此刻,我們明確的和不可調和的敵人是:A. 時尚生活文學,包括其所有的變體;B. 寄生在大學基礎設施上的文學,以及C. A.和B.之間混合亂倫的市場化實驗。

1.1. 所謂“時尚生活文學”是指由供需機制來控制的產品,是作者或多或少有意地企圖滿足壹種消費化的“屬於自己的文化”的需求,換言之就是壹種海市唇樓,即我們可以用消費產品和服務來“制造”自己。在如此創造的產品中作者的參與是間接的並且因壹種預期而減少的:以放棄創造主體的審美自主權(甚至往往包括倫理自主權)為前提的預期。從這個意義上講,時尚生活文學可以被視為後現代“作者的死亡”這個概念的商業性等價物,此概念之中這種文學與“高級”(大學性)後現代主義相遇並且害羞地同居。

1.2. 兩個合作夥伴,壹方面生活方式文學與另壹方面大學性後現代主義,既在彼此面前又在讀者面前都存在著(未表達的)羞恥感。受後現代主義啟發的文學卻處於更為微妙的情景:它寄生於大學基礎設施。 盡管“高”和“低”已拉平這種理論性的不在犯罪現場證明,合作夥伴中更高者無法擺脫余下的內疚感,尤其是在它不得已依賴於西方學術界當前的左翼話語的情況下。 比較趨於理論的合作夥伴,即使采用左翼言辭,也不得不求助於典型時尚生活產品評價的新自由主義的依據:“暢銷最好的保加利亞作家”、“在國外最受歡迎的保加利亞作家”等等商業成功的排名。至於這種成功是否確實是商業性的,或者基於保加利亞社會特有的私人利益與國家私有化(其實是社會的)資源的寡頭性融合,那就是另外壹個問題了。

1.3. “ 寄生於大學基礎設施的文學” ,盡管“寄生”這個定語的評定色彩,主要(而非貶義)是指,作者面臨經濟必要性的社會文化現實,即作者對它的依賴雖然很低,但大學教師的工資(或博士研究生獎學金)收入還是相當穩定、可靠,且不需要做滿八小時的工作。如果妳不想出賣自己的寫作連同作為寫作者的自我的話,大學工作算是寫作者的壹種合法和體面的選擇。不過,不可接受的寄生因素也因此而出現和堆疊,當大學基礎設施(免費使用房子、通過大學資格及職稱獲得媒體的關註、加入各種獎項的評委會,總的來說就是從經常是妳教書的,甚至是妳將要進行考試的學生之中來招募觀眾)被用來歪曲文學的競爭環境,造福於同時作為詩人的大學教師。

1.4. 現在正是時候面對當我們以政治性定義劃分敵友時可能出現的最重要的問題。

百萬美元的問題:我們為什麽需要敵人呢?答案很簡單,也許是令人吃驚簡單:90年代末之後文壇上的10年和平過渡期已將敵友的區分當成重建文學領域制度與秩序的重要舉措。由西美昂二世發起的政治制度解體,也給文學領域帶來了相應的變化:將90年代後現代主義的激進政治潛力轉變為適合與時尚生活文學進行和平交配的非政治化的大學/社團資源,以成為商業上最優化的雜種。

我們要將激進的政治化帶回到文學領域並且公開宣布:我們的敵人是非政治化大學/社團性的後現代主義/新先鋒主義、時尚生活文學及其商業優化的雜種。

1.5. 由於我們生存在被後來的每政權努力培養的受害者文化框架內,我們很清楚宣稱為敵人的和平過渡期文學現狀不會失去將自己宣稱為我們“受害者”的機會。這將既不是頭壹次又不會是最後壹次財富、象征財富以及權力的真實所有者就戴上“受害者”的面具。事實上,和平過渡期的舊社會主義貴族構建的整個文化都基於通過“受害者”的稻草人來阻擋任何自由的表現我們知道他們在撒謊,他們因害怕失去自己的特權並為了捍衛此特權而戴上“受害者”的面具。我們斷言,“受害者”面具背後隱藏著和平過渡期文壇現狀,即時尚生活與學術界 – 我們敵人 – 之間的群體雜交。

2. 我們在此以宣言形式宣布的新社會性詩歌首先是平反的作者之詩:此平反發生在時尚生活文學/大學已經消費完了作者之“死”以後。羅蘭•巴特著名概念的厚顏無恥商業化實際上判處了其死刑判決。時尚生活文學與“高”大學性後現代主義之間的商業優化雜種實際上殺死並掩蓋了“作者之死”思想的革命/無政府主義潛力。在這種情況下,我們宣布作者的復活是道德行為,即:自由,最終保證人。我們眼前展開了如此的電影:作者被踢掉到文學領域排水的理論性行動當作了其在政權信號橙色攤位的商品定位的不在犯罪現場證明。此商品定位以媒體、審判團、贈款、譯文、國家獎章的形式進行。這類作者確實死了而且已經臭了。萬歲作為自由最終保證人的作者!

2.1. 將作者的形象平反為壹個在道德上可以擔責任的主體正是瞄準於和平過渡期的黑暗之心:真理不存才,因此我們采取行動,我們在“搞”自己的文學和學術生涯;大學文學史由同時是做文學的我們來編寫,我們既參加這場小足球比賽又自己吹著其中的點球。既然90年代真理概念的相對化過程中采取了壹種遊戲模式,目的是破壞舊政權意識形態教條式的“真理”,那麽2010年代期間大學/時尚生活文學的相對主義達到了公共文學資源的社團私有化的政治和經濟實際維度。在這種情況下,我們主張壹種真理的文學,這是我們對新社會性詩歌認知的通用術語。遊戲的設計者以自己是大學官僚和時尚生活明星的真相完成了其遊戲。作為真理文學的新社會性詩歌就表現出我們擺脫大學官僚遊戲以及時尚生活商業化的哀悼/玩兒到死而將自由還給文學的決心。

2.2. 與Ani Ilkov和Zlatomir Zlatanov這兩名字有關的90年代成就最高的詩歌,在現代主義工程還沒完成的條件下,從未放棄過於文學與政治之間發揮傳送作用的崇高美學。 將這兩詩人稱為自己老師的大學性後現代主義向他們主要吸收其話語遊戲及各種後結構主義術語遊戲,而留下了他們以政治性為最終誓言的強大的崇高審美學。隨著2010年推移而增加的自從沒有真心真意接受的崇高美學轉到擁抱越來越顯著的商業化的美麗審美學之漂移就是壹個征兆。大學性後現代主義和時尚生活文學最成功混合中美麗審美學成為不可缺少的而且提供實際政治公式的商業條件:“抗議者是美麗的”,直接被納入內務部反對2013年夏天抗議活動的公關活動中。新社會性詩歌堅決而強有力地依靠崇高審美學,作為將政治激進主義回歸到因大學性後現代主義與時尚生活文學商業雜交框架裏的政治審美化而士氣沮喪的社會和文學。

2.3. 在社會歷史層面上(信息技術、生物技術層面上等等)壹直退步的超越性以及在西方文明中徹底、不可重新談判的價值領域區分的情況下,崇高文學作為神學的世俗性提倡者。沒有針對市場、國家及科學意識形態壹步不讓堅持的詩性自主權,我們所願意還給文學的自由是不可想象的。但這種自主權本身不足以提供給我們尋求的自由的可能性條件。如果不存在超越性基礎,既作為道德主體的作者平反,又真理文學的概念是不可想象的。我們變老的同時親眼目睹了最終基礎只能是超越性的主體與真理的遊戲性終止導致的結果:直接到大學與商業化之間遊戲的兌現。沒有以超越性為最終基礎的道德(能負責任的)主體和真理,就沒有社會正義。沒有社會正義的憤怒,就沒詩歌。

索非亞,2016年9月9日

翻譯自保加利亞文:費薩林(Veselin Karastoychev)

списание „Нова социална поезия“, бр. 18, септември, 2019, ISSN 2603-543X