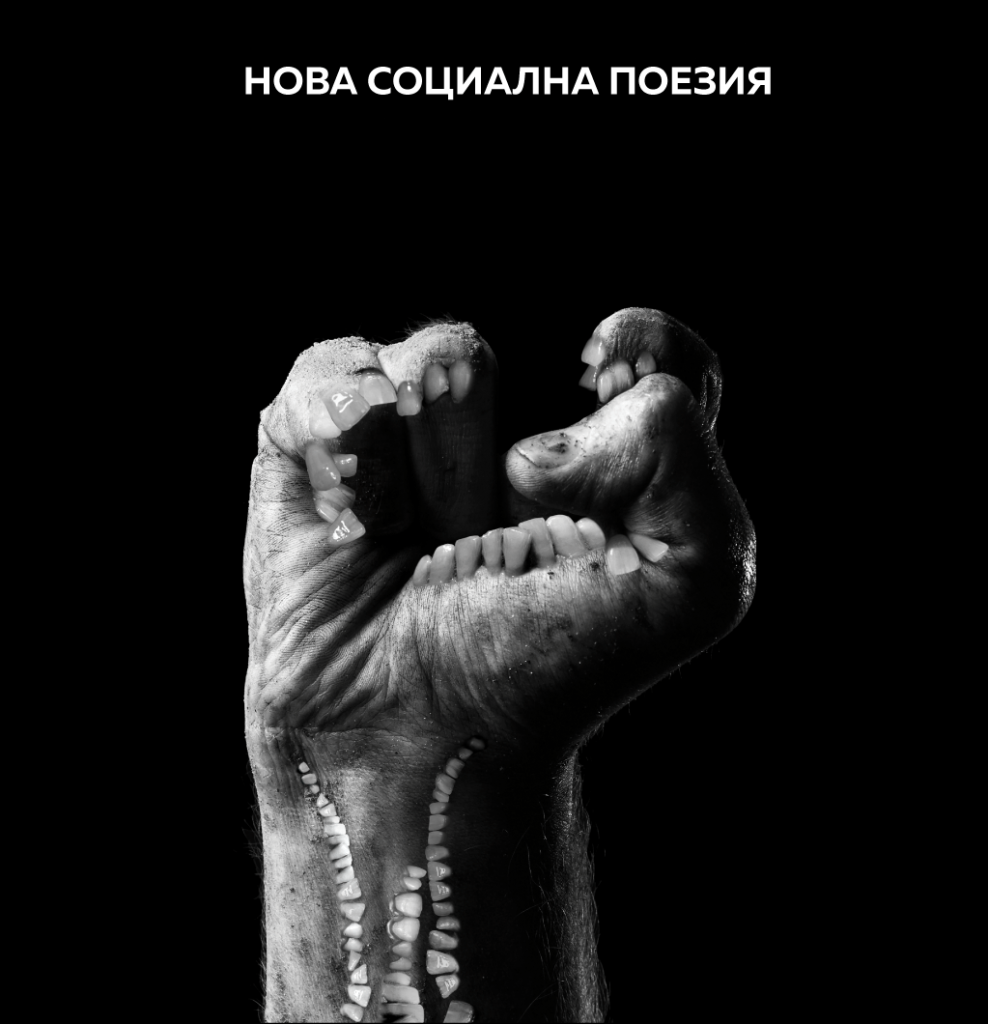

Венцислав Арнаудов, Юмрукът, 2018

1. 我们所做的诗是政治性的,即它极其具体地划分着朋友和敌人。在我们形成为诗人团体的此刻,我们明确的和不可调和的敌人是:A. 时尚生活文学,包括其所有的变体;B. 寄生在大学基础设施上的文学,以及C. A.和B.之间混合乱伦的市场化实验。

1.1. 所谓“时尚生活文学”是指由供需机制来控制的产品,是作者或多或少有意地企图满足一种消费化的“属于自己的文化”的需求,换言之就是一种海市唇楼,即我们可以用消费产品和服务来“制造”自己。在如此创造的产品中作者的参与是间接的并且因一种预期而减少的:以放弃创造主体的审美自主权(甚至往往包括伦理自主权)为前提的预期。从这个意义上讲,时尚生活文学可以被视为后现代“作者的死亡”这个概念的商业性等价物,此概念之中这种文学与“高级”(大学性)后现代主义相遇并且害羞地同居。

1.2. 两个合作伙伴,一方面生活方式文学与另一方面大学性后现代主义,既在彼此面前又在读者面前都存在着(未表达的)羞耻感。受后现代主义启发的文学却处于更为微妙的情景:它寄生于大学基础设施。 尽管“高”和“低”已拉平这种理论性的不在犯罪现场证明,合作伙伴中更高者无法摆脱余下的内疚感,尤其是在它不得已依赖于西方学术界当前的左翼话语的情况下。 比较趋于理论的合作伙伴,即使采用左翼言辞,也不得不求助于典型时尚生活产品评价的新自由主义的依据:“畅销最好的保加利亚作家”、“在国外最受欢迎的保加利亚作家”等等商业成功的排名。至于这种成功是否确实是商业性的,或者基于保加利亚社会特有的私人利益与国家私有化(其实是社会的)资源的寡头性融合,那就是另外一个问题了。

1.3. “ 寄生于大学基础设施的文学” ,尽管“寄生”这个定语的评定色彩,主要(而非贬义)是指,作者面临经济必要性的社会文化现实,即作者对它的依赖虽然很低,但大学教师的工资(或博士研究生奖学金)收入还是相当稳定、可靠,且不需要做满八小时的工作。如果你不想出卖自己的写作连同作为写作者的自我的话,大学工作算是写作者的一种合法和体面的选择。不过,不可接受的寄生因素也因此而出现和堆叠,当大学基础设施(免费使用房子、通过大学资格及职称获得媒体的关注、加入各种奖项的评委会,总的来说就是从经常是你教书的,甚至是你将要进行考试的学生之中来招募观众)被用来歪曲文学的竞争环境,造福于同时作为诗人的大学教师。

1.4. 现在正是时候面对当我们以政治性定义划分敌友时可能出现的最重要的问题。

百万美元的问题:我们为什么需要敌人呢?答案很简单,也许是令人吃惊简单:90年代末之后文坛上的10年和平过渡期已将敌友的区分当成重建文学领域制度与秩序的重要举措。由西美昂二世发起的政治制度解体,也给文学领域带来了相应的变化:将90年代后现代主义的激进政治潜力转变为适合与时尚生活文学进行和平交配的非政治化的大学/社团资源,以成为商业上最优化的杂种。

我们要将激进的政治化带回到文学领域并且公开宣布:我们的敌人是非政治化大学/社团性的后现代主义/新先锋主义、时尚生活文学及其商业优化的杂种。

1.5. 由于我们生存在被后来的每政权努力培养的受害者文化框架内,我们很清楚宣称为敌人的和平过渡期文学现状不会失去将自己宣称为我们“受害者”的机会。这将既不是头一次又不会是最后一次财富、象征财富以及权力的真实所有者就戴上“受害者”的面具。事实上,和平过渡期的旧社会主义贵族构建的整个文化都基于通过“受害者”的稻草人来阻挡任何自由的表现我们知道他们在撒谎,他们因害怕失去自己的特权并为了捍卫此特权而戴上“受害者”的面具。我们断言,“受害者”面具背后隐藏着和平过渡期文坛现状,即时尚生活与学术界 – 我们敌人 – 之间的群体杂交。

2. 我们在此以宣言形式宣布的新社会性诗歌首先是平反的作者之诗:此平反发生在时尚生活文学/大学已经消费完了作者之“死”以后。罗兰•巴特著名概念的厚颜无耻商业化实际上判处了其死刑判决。时尚生活文学与“高”大学性后现代主义之间的商业优化杂种实际上杀死并掩盖了“作者之死”思想的革命/无政府主义潜力。在这种情况下,我们宣布作者的复活是道德行为,即:自由,最终保证人。我们眼前展开了如此的电影:作者被踢掉到文学领域排水的理论性行动当作了其在政权信号橙色摊位的商品定位的不在犯罪现场证明。此商品定位以媒体、审判团、赠款、译文、国家奖章的形式进行。这类作者确实死了而且已经臭了。万岁作为自由最终保证人的作者!

2.1. 将作者的形象平反为一个在道德上可以担责任的主体正是瞄准于和平过渡期的黑暗之心:真理不存才,因此我们采取行动,我们在“搞”自己的文学和学术生涯;大学文学史由同时是做文学的我们来编写,我们既参加这场小足球比赛又自己吹着其中的点球。既然90年代真理概念的相对化过程中采取了一种游戏模式,目的是破坏旧政权意识形态教条式的“真理”,那么2010年代期间大学/时尚生活文学的相对主义达到了公共文学资源的社团私有化的政治和经济实际维度。在这种情况下,我们主张一种真理的文学,这是我们对新社会性诗歌认知的通用术语。游戏的设计者以自己是大学官僚和时尚生活明星的真相完成了其游戏。作为真理文学的新社会性诗歌就表现出我们摆脱大学官僚游戏以及时尚生活商业化的哀悼/玩儿到死而将自由还给文学的决心。

2.2. 与Ani Ilkov和Zlatomir Zlatanov这两名字有关的90年代成就最高的诗歌,在现代主义工程还没完成的条件下,从未放弃过于文学与政治之间发挥传送作用的崇高美学。 将这两诗人称为自己老师的大学性后现代主义向他们主要吸收其话语游戏及各种后结构主义术语游戏,而留下了他们以政治性为最终誓言的强大的崇高审美学。随着2010年推移而增加的自从没有真心真意接受的崇高美学转到拥抱越来越显著的商业化的美丽审美学之漂移就是一个征兆。大学性后现代主义和时尚生活文学最成功混合中美丽审美学成为不可缺少的而且提供实际政治公式的商业条件:“抗议者是美丽的”,直接被纳入内务部反对2013年夏天抗议活动的公关活动中。新社会性诗歌坚决而强有力地依靠崇高审美学,作为将政治激进主义回归到因大学性后现代主义与时尚生活文学商业杂交框架里的政治审美化而士气沮丧的社会和文学。

2.3. 在社会历史层面上(信息技术、生物技术层面上等等)一直退步的超越性以及在西方文明中彻底、不可重新谈判的价值领域区分的情况下,崇高文学作为神学的世俗性提倡者。没有针对市场、国家及科学意识形态一步不让坚持的诗性自主权,我们所愿意还给文学的自由是不可想象的。但这种自主权本身不足以提供给我们寻求的自由的可能性条件。如果不存在超越性基础,既作为道德主体的作者平反,又真理文学的概念是不可想象的。我们变老的同时亲眼目睹了最终基础只能是超越性的主体与真理的游戏性终止导致的结果:直接到大学与商业化之间游戏的兑现。没有以超越性为最终基础的道德(能负责任的)主体和真理,就没有社会正义。没有社会正义的愤怒,就没诗歌。

索非亚,2016年9月9日

翻译自保加利亚文:费萨林(Veselin Karastoychev)

списание „Нова социална поезия“, бр. 18, септември, 2019, ISSN 2603-543X